Die ISS – ein Mammutprojekt im Weltall

Kapitel 1: Einleitung 20 Jahre menschliche Präsenz in der Erdumlaufbahn

Die Raumfahrt mit Besatzung ist nicht einmal 60 Jahre alt, wenn man Juri Gagarin als ersten Menschen im All als Startpunkt nimmt. Trotzdem gibt es in der Geschichte der astronautischen Raumfahrt viele Kapitel und spannende Geschichten, die darauf warten, erzählt zu werden. Diese hier ist eine davon: Die Geschichte der Internationalen Raumstation ISS, die seit dem 2. November 2000 dauerhaft von Astronautinnen und Astronauten bewohnt ist.

Als am 31. Oktober 2000 eine Sojus-Rakete mit drei Astronauten – Juri Gidsenko, Sergej Krikaljow und William Shepherd – im kasachischen Baikonur abhob, sollte Geschichte geschrieben werden. Denn die drei Männer waren unterwegs zur Internationalen Raumstation, die in der Erdumlaufbahn konstruiert wurde. Zwei Tage später – am 2. November 2000 – wurden die drei Astronauten zur ersten Langzeit-Besatzung der Internationalen Raumstation (ISS). Bevor Shepherd und seine russischen Kollegen die Raumstation als erste Langzeit-Crew betraten, waren erst sechs Astronauten dort gewesen – jeweils nur für kurze Zeit, um die ersten Module der Station zusammenzubauen.

Mit der Ankunft der ersten drei ISS-Langzeitbewohner begann die 20 Jahre lange, ununterbrochene menschliche Präsenz im Weltraum – aber nicht die Geschichte der Internationalen Raumstation. Ein Blick zurück auf die Anfänge der Raumstation, auf die zwanzig Jahre, in denen permanent Menschen an Bord der ISS lebten und in die Zukunft der Raumstation.

Kapitel 2: Die Vorgeschichte Die sowjetischen Raumstationen und erste Versuche der USA

Noch vor der ersten Mondlandung im Jahr 1969 gab es in den USA erste Ideen für eine Raumstation im Erdorbit, doch erst einmal stand das “Apollo”-Programm im Fokus. Nach dessen Abschluss beschäftigte man sich konkreter mit dem Thema Raumstation. Der Anlass ist typisch für die damalige Zeit: In den 1970er Jahren beherrschte der Kalte Krieg zwischen den USA und der Sowjetunion nicht nur die Politik, sondern auch die Raumfahrt. Zwar hatten die USA mit der Mondlandung von “Apollo 11” den “space race” gegen die Sowjetunion gewonnen, doch die hatten mit “Saljut 1” die erste Raumstation ins All gebracht, die von der Crew der “Sojus 11” betreten wurde. Bei der Rückkehr zur Erde starben die drei Kosmonauten durch einen Unfall – was eine Pause der bemannten Sojus-Flüge und das Ende von “Saljut 1” bedeutete.

Die Mir hatte viele Probleme, aber sie war trotzdem ein erstaunlicher Erfolg und ein großer technischer Triumph. Andrew Thomas, Nasa-Astronaut

1973 starteten die USA ihre erste Raumstation: “Skylab”. Über einen Zeitraum von etwa acht Monaten war die US-Raumstation besetzt, insgesamt arbeiteten neun Astronauten dort, jeweils in Dreierteams. Während sich anschließend das Augenmerk der USA auf die Entwicklung des Space Shuttles richtete, brachte die Sowjetunion einige weitere “Saljut”-Raumstationen und 1986 schließlich die Raumstation “Mir” ins All.

Nachdem das erste Space Shuttle 1981 von US-Boden abgehoben war, widmete man sich in den USA wieder der Idee einer Raumstation. 1984 erklärte US-Präsident Ronald Reagan, es sei das nationale Ziel, eine ständig bemannte Raumstation innerhalb eines Jahrzehnts zu bauen. Der Name des geplanten Projekts: “Freedom”.

Doch so schnell sollte es nicht gehen: Mehrfach wurden dem Projekt die Mittel gekürzt; zwischen 1984 und 1993 gab es sieben große Redesigns, bei denen die Raumstation "Freedom" jedes Mal etwas mehr abgespeckt wurde. Letztendlich wurde die "Freedom" überhaupt nicht gebaut. An ihre Stelle trat etwas, das man zu der Zeit, als die ersten Ideen für eine Raumstation aufkamen, wohl für undenkbar gehalten hätte: Eine Kooperation mit Russland.

Kapitel 3: Internationale Zusammenarbeit Von der nationalen Raumstation zur internationalen Kooperation

Wollten die USA unter Ronald Reagan noch alleine eine nationale Raumstation bauen, änderte sich das in den 1990er Jahren: Unter der Regierung von Präsident Bill Clinton wurden das "Freedom"-Projekt der Nasa und ein Projekt für eine Nachfolgerin der russischen Raumstation "Mir" miteinander verschmolzen. Der Name der neu geplanten Raumstation: International Space Station (ISS).

Bis 1998 der Aufbau der ISS im All begann, hatten sich 13 weitere Länder dem Großprojekt angeschlossen: 11 Esa-Staaten, Kanada und Japan. Außerdem schloss Brasilien mit den USA einen separaten Vertrag über die Nutzung der ISS ab.

Entstehen sollte eine Raumstation, auf der Menschen unterschiedlichster Nationalität zusammenarbeiten - mitten im unwirtlichen Weltall und nur geschützt durch das, was Wissenschaftler und Ingenieure aus aller Welt gemeinsam entwickeln würden: Die Internationale Raumstation. Die ISS sollte Forschungslabor, Sternwarte und viel mehr sein. Geplant war, sie möglicherweise für künftige Missionen zum Mond, Mars oder Asteroiden einzusetzen. Nicht alle dieser Pläne wurden bisher in die Tat umgesetzt - dafür wird die ISS mittlerweile auch für diplomatische Ziele und Bildung genutzt.

Kapitel 4: Expedition-1 Menschliche Präsenz im All seit 2000

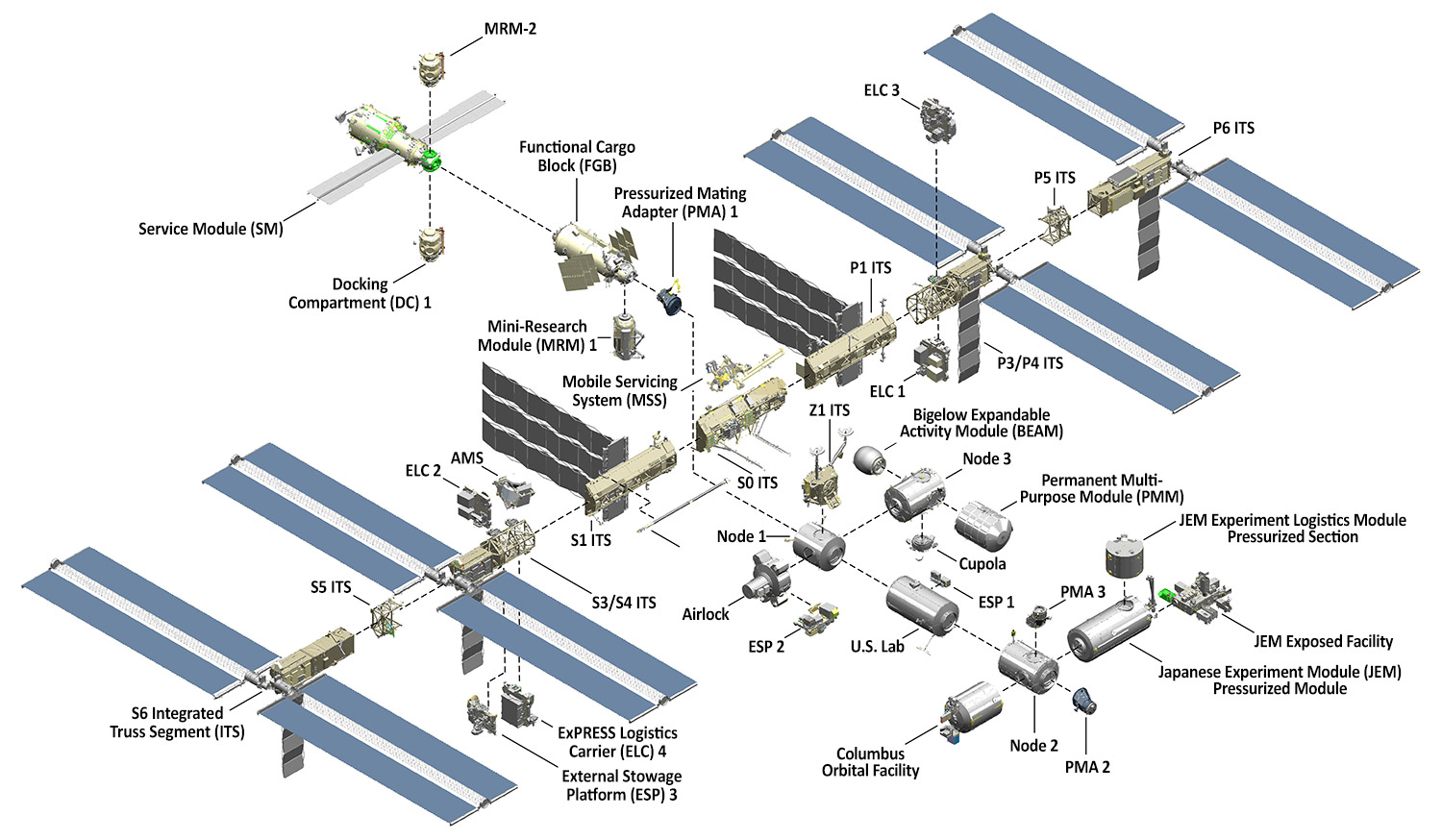

Das Mega-Projekt ISS ist kaum zu fassen: Die einzelnen Elemente der Raumstation wurden unabhängig voneinander in aller Welt konstruiert, um sie dann im Weltall erstmals zusammenzufügen. Um alle Teile in die Erdumlaufbahn zu bekommen, waren insgesamt 42 Flüge nötig: 37 Mal starteten Space Shuttles, dazu kamen fünf Flüge russischer Proton-Raketen. Insgesamt hat es elf Jahre gedauert, bis die Raumstation fertig aufgebaut war - doch auch heute noch werden Elemente hinzugefügt oder verändert. Insgesamt wurden bisher mehr als 230 Außenbordeinsätze (so genannte "Weltraumspaziergänge") durchgeführt, um die ISS aufzubauen oder zu warten.

Der Aufbau der Internationalen Raumstation ISS begann 1998, mit dem Start einer russischen Schwerlastrakete, die das russische Antriebs- und Frachtmodul "Sarja" ins All transportierte. Bereits zwei Wochen später folgte eine Shuttle-Mission, die den Verbindungsknoten "Unity" ins All brachte und mit "Sarja" verband. Im Jahr 2000 folgte das Wohnmodul "Swesda", das automatisch am Modul "Sarja" andockte. Logistikflüge brachten Vorräte und Ausrüstungen zur ISS, zudem wurden Systeme wie ein System zur Aufbereitung der Atemluft installiert, die Astronautinnen und Astronauten das Leben auf der ISS überhaupt erst ermöglichten.

Sechs Astronauten hatten die Internationale Raumstation bis zum Herbst 2000 aus nächster Nähe gesehen, dann startete die erste Langzeitmission zur ISS. Juri Gidsenko, Sergej Krikaljow und William Shepherd (Expedition-1) bezogen die ISS am 2. November 2000, Shepherd wurde der erste Kommandant der Raumstation. Gemeinsam mit seinem Team lebte und arbeitete er bis zum 18. März 2001 auf der ISS.

Zur Aufgabe der ersten ISS-Langzeitcrew gehörte unter anderem die Aktivierung lebenswichtiger Systeme wie der Wasseraufbereitung, der Küche und der Toilette, aber auch die Installation von Computern und Steuerungen sowie der Test der Systeme. Auch erste wissenschaftliche Arbeiten standen auf dem Plan der drei Astronauten: Sie führten unter anderem Pflanzenexperimente amerikanischer Schulkinder durch, beobachteten die Erde, testeten Materialien in der Schwerelosigkeit und unternahmen medizinische Untersuchungen.

Auch das nächste große Modul der ISS wurde während der Zeit von Expedition-1 installiert: Das amerikanische Forschungsmodul "Destiny" wurde vom Space Shuttle "Atlantis" zur ISS transportiert und von den Astronauten installiert. "Destiny" ist 8,5 Meter lang und hat bei einem Durchmesser von 4,3 Metern eine Leermasse von 14,5 Tonnen. Im US-Modul "Destiny" werden Experimente in den Gebieten Biologie, Erderkundung, Weltraumforschung, Lebenswissenschaften, Schwerelosigkeit und Ökologie durchgeführt und auch kommerzielle Forschung soll dort stattfinden.

Am 10. März 2001 dockte das Space Shuttle "Discovery" an der ISS an. Es brachte die neue Langzeitcrew mit: Die Astronauten Juri Ussatschow, Susan Helms und James Voss. Am 19. März übernahm Ussatschow das Kommando über die ISS, während die erste Langzeitcrew mit dem Space Shuttle zur Erde zurückkehrte.

Wir bezogen einen unbewohnten Außenposten und besitzen jetzt eine voll funktionsfähige Station [...]. Ich glaube, dies ist die Substanz unserer Mission. William Shepherd, erster ISS-Kommandant

Die Sojus-Raumkapsel, mit der die erste Langzeitcrew die ISS erreicht hatte, blieb vorübergehend als "Rettungsschiff" an die Raumstation angedockt und verließ die ISS erst am 6. Mai 2001. An Bord: Die beiden Astronauten Talghat Mussabajew und Juri Baturin und der Weltraumtourist Dennis Tito, die etwa eine Woche auf der ISS zu Gast waren.

Kapitel 5: weiterer Aufbau und ein Unglück Konstruktion eines Mega-Projekts im All

Von ISS-Expedition-2 bis zur heutigen ISS war es noch ein langer Weg. In den Jahren seit 2001 wurden noch zahlreiche weitere Module an der Internationalen Raumstation installiert. Unter anderem wurde 2001 der Roboterarm "Canadarm2" an der ISS installiert. Mit diesem Roboterarm, den die Astronautinnen und Astronauten steuern können, fangen sie beispielsweise manche der unbemannten Frachter ein, die die ISS mit Gütern versorgen. Auch bei der Installation weiterer Module half der Roboterarm.

Der Aufbau der ISS schien gut voranzukommen, da erschütterte im Februar 2003 ein Unglück die Raumfahrt. Das Space Shuttle "Columbia" stürzte bei der Landung ab, die siebenköpfige Besatzung starb. Das Unglück versetzte nicht nur dem Shuttle-Programm nach der Explosion des Space Shuttles "Challenger" 1986 den zweiten schweren Schlag - auch der Aufbau der ISS war davon betroffen. Nur die Space Shuttles waren in der Lage, einige der großen Module zur ISS zu transportieren. Außerdem waren die Shuttles dafür zuständig, die Höhe der ISS immer wieder anzupassen und Astronautinnen und Astronauten ins All zu transportieren. Zwar half Russland mit "Sojus" und "Progress" tatkräftig mit, doch ein Ausfall der Space Shuttles sollte zu einer großen Verzögerung beim Aufbau der Raumstation führen. Unter anderem verzögerte sich die Installation des europäischen Wissenschaftslabors "Columbus" wegen des unterbrochenen Shuttle-Programms um mehrere Jahre.

In den Jahren 2003 und 2004 hielt eine Notbesatzung von drei Personen die ISS am Laufen - an wissenschaftliches Arbeiten war dabei kaum zu denken, schließlich sollten eigentlich sechs Astronautinnen und Astronauten an Bord arbeiten. Erst mit der Wiederaufnahme der Shuttle-Flüge konnte der Ausbau der Raumstation richtig weitergehen. 2008 wurden die ersten Module an der ISS installiert, die nicht aus Russland oder den USA stammten: Auf das europäische Wissenschaftslabor "Columbus" folgte das japanische Modul "Kibo" - das größte Einzelmodul der Internationalen Raumstation.

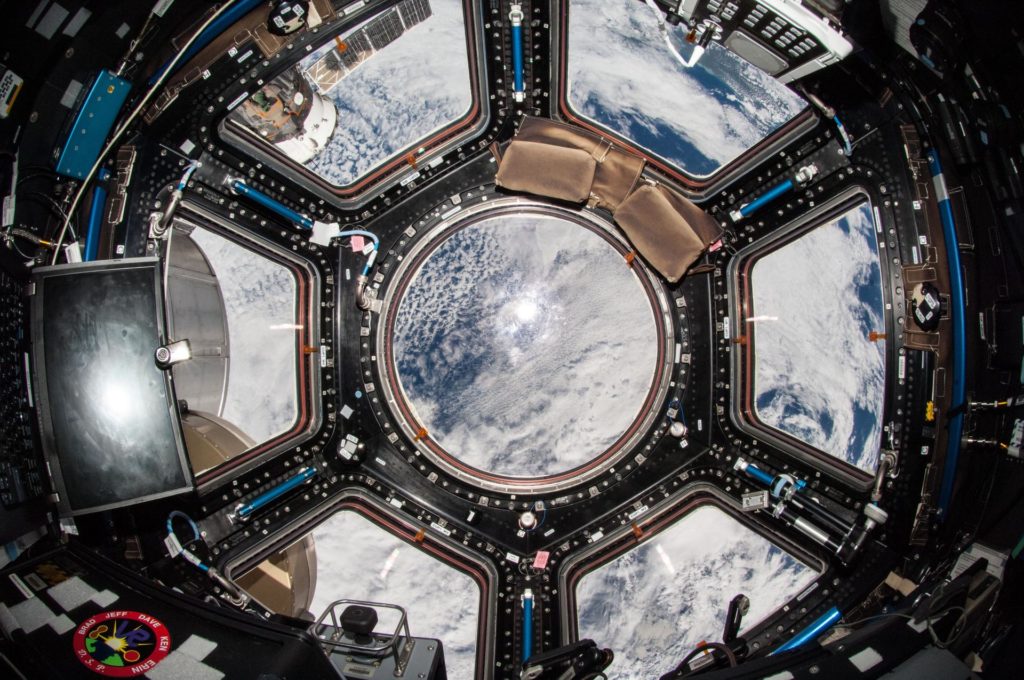

Im Jahr 2010 wurde mit der "Cupola" das bei den Astronautinnen und Astronauten wohl beliebteste Modul an der ISS installiert. Es handelt sich dabei um ein kuppelförmiges Modul mit vielen Fenstern, das auf der Seite der ISS installiert wurde, die meistens der Erde zugewandt ist. Die "Cupola" gehört zum amerikanischen Teil der ISS, auch wenn sie letztlich im Auftrag der Esa von europäischen Unternehmen gebaut wurde. Die Kuppel ist unter anderem der Ort, an dem die Astronautinnen und Astronauten den Roboterarm steuern, aber auch mit Kolleginnen und Kollegen, die sich während eines Außenbordeinsatzes außerhalb der ISS befinden, wird von der "Cupola" aus kommuniziert. Besonders beliebt ist die "Cupola" jedoch auch, weil sie auch zur Entspannung der Raumfahrerinnen und Raumfahrer dienen soll. Die tollen Luftaufnahmen, die Menschen von der Erde gemacht haben, werden ebenfalls in der "Cupola" aufgenommen.

Doch mit der Installation der "Cupola" war der ISS-Aufbau noch nicht beendet: Im Mai 2010 folgte das russische Forschungsmodul "Rasswet", im Februar 2011 das PMM (Permanent Multipurpose Module) "Leonardo". 2016 wurde mit dem "Bigelow Expandable Activity Module" das letzte größere Modul an der ISS installiert.

Seit dem 23. Oktober 2010 gilt die ISS als die Raumstation, die am längsten dauerhaft mit Menschen besetzt ist. Damals hatte die ISS die russische Raumstation Mir mit 3644 Tagen überholt - mittlerweile leben seit 20 Jahren Menschen in der ISS. Doch was haben Menschen davon, dass eine Raumstation über ihren Köpfen die Erde umkreist?

Auf der ISS wird einiges erforscht, das auf der Erde später wieder zum Einsatz kommt. Es werden neue Materialien erprobt, weit verbreitete Krankheiten wie Krebs, Alzheimer oder Parkinson erforscht und außerdem wird beispielsweise untersucht, wie sich das Leben in der Schwerelosigkeit des Alls auf Menschen auswirkt. Für diese Forschung gab es beispielsweise vor einiger Zeit ein Experiment mit einer Crew, die ein Jahr an Bord der ISS gelebt hat.

Wie es mit der ISS in Zukunft weitergeht, ist noch nicht ganz klar. Die offiziellen Pläne von Nasa uns Roskosmos reichen bis ins Jahr 2024, technisch könnte die Raumstation wohl noch bis 2030 die Erde umkreisen, heißt es. Fest steht, dass die Nasa sich vorgenommen hat, die ISS der kommerziellen Nutzung zu öffnen. Ein Hollywoodfilm mit Tom Cruise und ein Werbespot sollen auf der Raumstation gedreht werden, heißt es. Frühestens Ende 2021 soll erstmals ein privates Wohnmodul an der ISS andocken - und möglicherweise den Grundstock für eine spätere private Raumstation dienen. In fernerer Zukunft soll nicht mehr die ISS um die Erde kreisen - sondern eine nur zeitweise bewohnte Raumstation um den Mond. Der "Lunar Gateway" soll für Astronautinnen und Astronauten ein Sprungbrett zum Mond - und möglicherweise auch zum Mars - sein.

Kapitel 6: Zahlen und Fakten Ein Fußballplatz umkreist die Erde

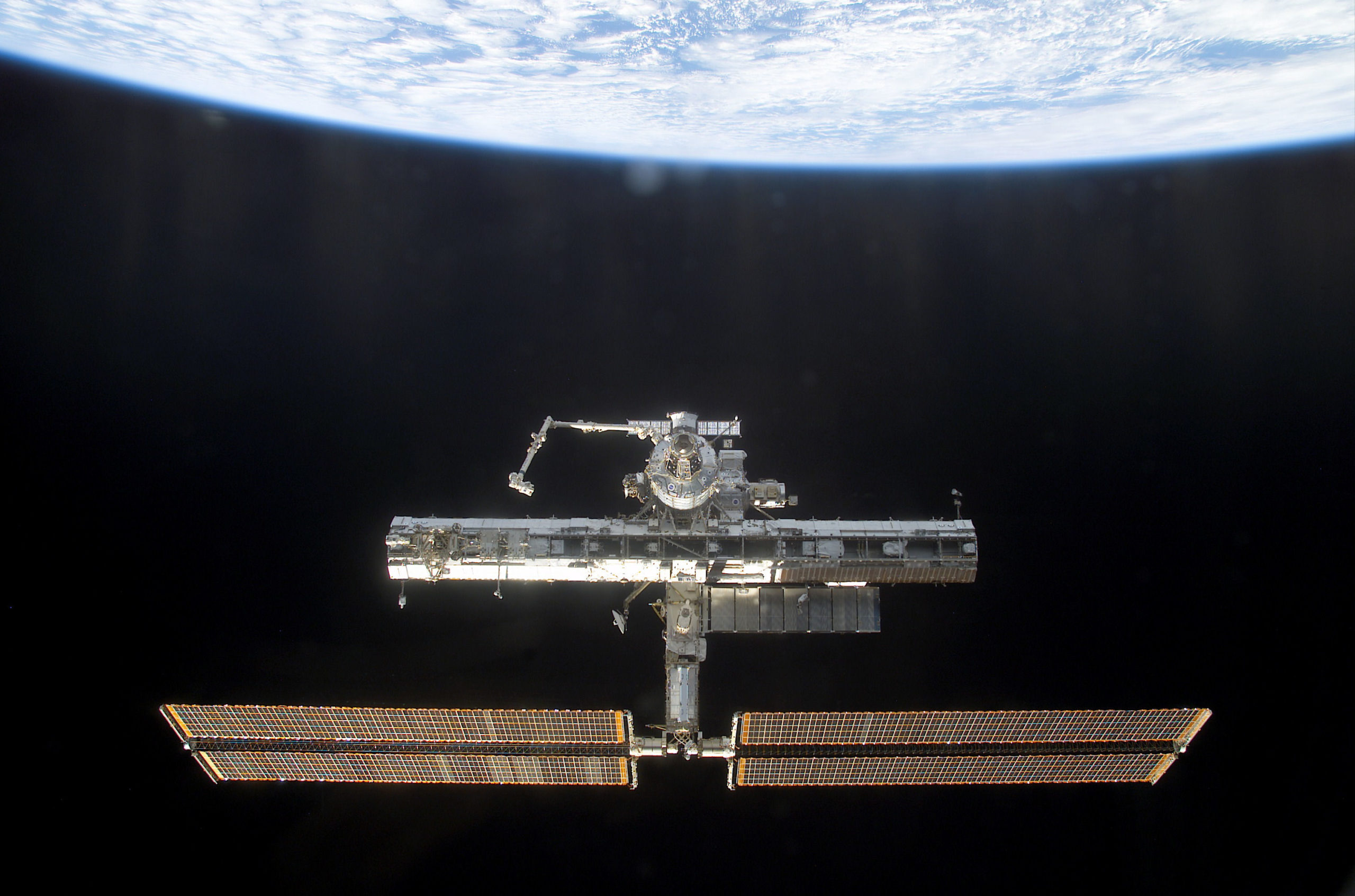

Die Internationale Raumstation ISS ist von einem zum anderen Ende 109 Meter lang (das ist etwa die Länge eines Fußballplatzes) und wiegt 419 Tonnen. Die Raumstation umkreist die Erde mit einer Geschwindigkeit von etwa 29.000 Kilometern pro Stunde. Das bedeutet: Eine Erdumrundung dauert für die ISS etwa 90 Minuten, in 24 Stunden umkreist die Raumstation die Erde 16 Mal. Insgesamt gibt es in der ISS nach Angaben einen bewohnbaren Bereich, der etwa 388 Kubikmeter groß ist - der umfasst nach Angaben der Nasa neben den Labors unter anderem sechs Schlafplätze, zwei Badezimmer und einen Fitnessbereich, in dem die Astronautinnen und Astronauten mindestens zwei Stunden täglich trainieren, um dem Verlust von Knochenmasse in der Schwerelosigkeit entgegenzuwirken.

Knapp 13 Kilometer Kabel sorgen auf der ISS für Strom, acht verschiedene Raumschiffe können gleichzeitig an die Raumstation anschließen. Ein Flug von der Erde zur ISS dauert dabei mindestens vier Stunden. Derzeit gibt es vier verschiedene Raumfrachter, die die ISS beliefern können:

- "Cygnus" von Northrop Grumman

- "Dragon" von SpaceX

- HTV der japanischen Raumfahrtorganisation Jaxa

- "Progress" der russischen Roskosmos

Bis ins Jahr 2019 hinein wurden in den Labore auf der ISS mehr als 2700 Experimente von Forschenden aus mehr als 103 Ländern durchgeführt. Ein Wasseraufbereitungssystem sorgt dafür, dass die Crew weniger abhängig ist von Wasserlieferungen von der Erde: Derzeit "verlieren" die Bewohner an Bord etwas mehr als einen Liter Wasser pro Tag - das restliche Wasser wird wiederaufbereitet. Aus Deutschland waren bisher drei Astronauten auf der ISS: Hans Schlegel, Thomas Reiter und Alexander Gerst (s. Bild unten). 2021 soll Matthias Maurer zur Internationalen Raumstation fliegen.